丂傛偔偁傞偛幙栤(FAQ)

PC墶嶸嫶忋晹岺3

俻.丂寁嶼撪梕

- 摴楬嫶帵曽彂偵傛傞抧斦斀椡僶僱學悢偼偳偺傛偆偵嶼掕偝傟偰偄傑偡偐

- 嶌惉偟偨僼傽僀儖傪寁嶼偝偣傞偲抐柺椡傗墳椡摍偑慡偰侽偵側偭偨偺偱偡偑丄偳偆偡傟偽偄偄偺偱偡偐

- 抧斦斀椡學悢傪媮傔傞嵺偵丄寁嶼曽朄偲偟偰棙梡偡傞乭N抣仺Kh乭傪慖戰偟偨帪偺qu=N/X(N/mm2乯偲偄偆幃偼偳偺傛偆側暥專傪巊梡偝傟偨偺偱偟傚偆偐

- 幵椉壸廳傪嶌梡偝偣傞傛偆偵偟偨偄偺偱偡偑丄偳偆偡傟偽偄偄偺偱偟傚偆偐

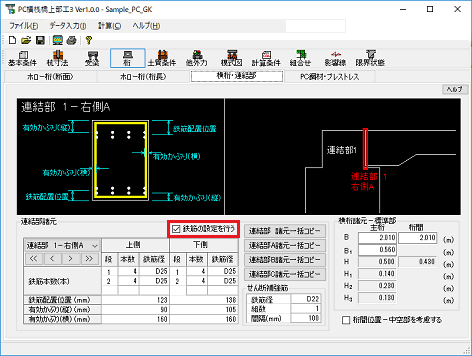

- 庴椑偺愝寁偱丄奺巟揰晹傕偟偔偼奺巟娫晹偱偺揝嬝偺曇廤偼壜擻偱偟傚偆偐

- 楢寢晹偺愝寁偱丄奺楢寢晹偱偺揝嬝偺曇廤偼壜擻偱偟傚偆偐

- 峏怴棜楌偵乽巊梡惈乛巊梡尷奅亅嬋偘傂傃妱傟暆偺専摙偱丄嬋偘傂傃妱傟暆偺尷奅抣偺嶼掕偱嫋梕傂傃妱傟暆偺學悢亊100mm偺忋尷傪愝偗傑偟偨丅乿偲偁傝傑偡丅偙偺傛偆側廋惓傪壗屘峴偭偨偺偱偟傚偆偐丅

- 懴媣惈偺専摙偱丄曗廋偲偟偰乽僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝乿傪慖戰偟偨嵺偵丄嬋偘傂傃妱傟暆偍傛傃嫋梕嬋偘傂傃妱傟暆偺抣偑曄傢傝傑偟偨丅壗屘偱偡偐丅

俻.丂嶲峫暥專

俻仌俙.丂寁嶼撪梕

- 摴楬嫶帵曽彂偵傛傞抧斦斀椡僶僱學悢偼偳偺傛偆偵嶼掕偝傟偰偄傑偡偐

- 嶌惉偟偨僼傽僀儖傪寁嶼偝偣傞偲抐柺椡傗墳椡摍偑慡偰侽偵側偭偨偺偱偡偑丄偳偆偡傟偽偄偄偺偱偡偐

- 抧斦斀椡學悢傪媮傔傞嵺偵丄寁嶼曽朄偲偟偰棙梡偡傞乭N抣仺Kh乭傪慖戰偟偨帪偺qu=N/X(N/mm2乯偲偄偆幃偼偳偺傛偆側暥專傪巊梡偝傟偨偺偱偟傚偆偐

- 幵椉壸廳傪嶌梡偝偣傞傛偆偵偟偨偄偺偱偡偑丄偳偆偡傟偽偄偄偺偱偟傚偆偐

- 庴椑偺愝寁偱丄奺巟揰晹傕偟偔偼奺巟娫晹偱偺揝嬝偺曇廤偼壜擻偱偟傚偆偐

- 楢寢晹偺愝寁偱丄奺楢寢晹偱偺揝嬝偺曇廤偼壜擻偱偟傚偆偐

- 峏怴棜楌偵乽巊梡惈乛巊梡尷奅亅嬋偘傂傃妱傟暆偺専摙偱丄嬋偘傂傃妱傟暆偺尷奅抣偺嶼掕偱嫋梕傂傃妱傟暆偺學悢亊100mm偺忋尷傪愝偗傑偟偨丅乿偲偁傝傑偡丅偙偺傛偆側廋惓傪壗屘峴偭偨偺偱偟傚偆偐丅

- 懴媣惈偺専摙偱丄曗廋偲偟偰乽僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝乿傪慖戰偟偨嵺偵丄嬋偘傂傃妱傟暆偍傛傃嫋梕嬋偘傂傃妱傟暆偺抣偑曄傢傝傑偟偨丅壗屘偱偡偐丅

専摙懳徾偺搚憌偑偁傞峐偵懳偟偰丄侾乛β嬫娫偱偺β偺寁嶼傪峴偄

偦偺抣傪婎偵寁嶼嵹壸暆BH傪嶼掕丄偙偺抣傪婎偵寁嶼傪峴偄傑偡丅

峾娗峐偺宎傪俢偲偟偨応崌丄β偼師幃偱嶼掕偝傟傑偡丅

侾乛β嬫娫偑懡憌抧斦偺応崌丄

峾娗峐偱巊梡偡傞β偼廂懇寁嶼偵傛偭偰嶼掕傪峴偄傑偡丅

偦偺抣傪婎偵寁嶼嵹壸暆BH傪嶼掕丄偙偺抣傪婎偵寁嶼傪峴偄傑偡丅

峾娗峐偺宎傪俢偲偟偨応崌丄β偼師幃偱嶼掕偝傟傑偡丅

侾乛β嬫娫偑懡憌抧斦偺応崌丄

峾娗峐偱巊梡偡傞β偼廂懇寁嶼偵傛偭偰嶼掕傪峴偄傑偡丅

00383

峫偊傜傟傞帠偺傂偲偮偵搚幙忦審偑偁傝傑偡丅杮僔僗僥儉偱偼愝掕偟偨搚憌忋尷埵抲偑峐挿傪娧擖偟偰偄側偗傟偽丄惓忢偵寁嶼偑峴傢傟偢偵抐柺椡傗墳椡摍偑侽偵側偭偰偟傑偄傑偡丅偙偺傛偆側徢忬偑敪惗偟偨応崌偼傑偢丄専摙柾幃恾偐傜峐挿偑搚憌傪娧擖偟偰偄傞偐偳偆偐妋擣偟偰壓偝偄丅偦傟偱傕夵慞偟側偄応崌偼暰幮僒億乕僩傑偱偍栤崌偣壓偝偄丅

00040

堦斒幮抍朄恖丂峾娗峐丒峾栴斅媄弍嫤夛乽峾栴斅丂愝寁偐傜巤岺傑偱乿2014擭夵掶怴斉

P102偵婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

P102偵婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

00625

懠奜椡亅懠奜椡偱丄幵椉壸廳傪庴椑丒庡寘偺嶌梡偱愝掕偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

慻傒崌傢偣偱偼庴椑丒庡寘偵嶌梡偡傞幵椉壸廳丒僋儗乕儞壸廳偺嶌梡傪愝掕偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

慻傒崌傢偣偱偼庴椑丒庡寘偵嶌梡偡傞幵椉壸廳丒僋儗乕儞壸廳偺嶌梡傪愝掕偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

00163

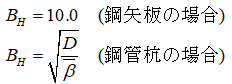

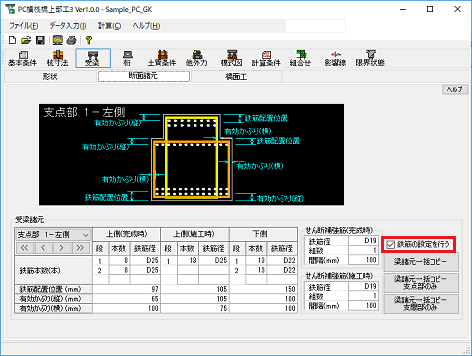

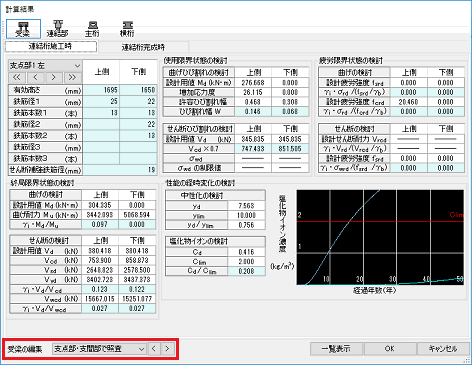

壜擻偱偡丅

揝嬝偺曇廤曽朄偼寁嶼慜偵峴偆曽朄偲寁嶼屻偵峴偆曽朄偲俀庬椶偑偁傝傑偡丅

仭寁嶼慜偵曇廤偡傞曽朄

庴椑亅抐柺彅尦傛傝乽揝嬝偺愝掕傪峴偆乿傪慖戰偡傞帠偱庴椑偺奺巟揰晹丒巟娫晹偱偺揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

仭寁嶼屻偵曇廤偡傞曽朄

寁嶼寢壥僟僀傾儘僌偵偰

乽庴椑偺曇廤乿偵傛傝

丒椑慡懱偱徠嵏

丒巟揰晹丒巟娫晹偱徠嵏

丒奺巟揰晹丒巟娫晹偱徠嵏

偐傜慖戰屻丄揝嬝偺曇廤傪偡傞偲丄愝掕偟偨庴椑偺曇廤崁栚偵墳偠偰丄揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

揝嬝偺曇廤曽朄偼寁嶼慜偵峴偆曽朄偲寁嶼屻偵峴偆曽朄偲俀庬椶偑偁傝傑偡丅

仭寁嶼慜偵曇廤偡傞曽朄

庴椑亅抐柺彅尦傛傝乽揝嬝偺愝掕傪峴偆乿傪慖戰偡傞帠偱庴椑偺奺巟揰晹丒巟娫晹偱偺揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

仭寁嶼屻偵曇廤偡傞曽朄

寁嶼寢壥僟僀傾儘僌偵偰

乽庴椑偺曇廤乿偵傛傝

丒椑慡懱偱徠嵏

丒巟揰晹丒巟娫晹偱徠嵏

丒奺巟揰晹丒巟娫晹偱徠嵏

偐傜慖戰屻丄揝嬝偺曇廤傪偡傞偲丄愝掕偟偨庴椑偺曇廤崁栚偵墳偠偰丄揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

00190

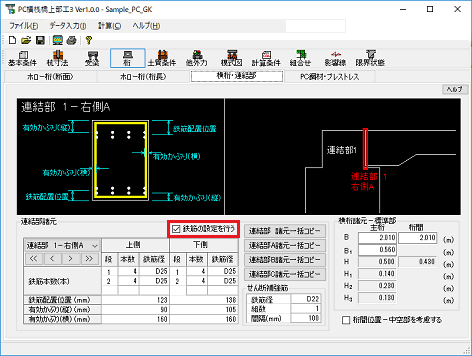

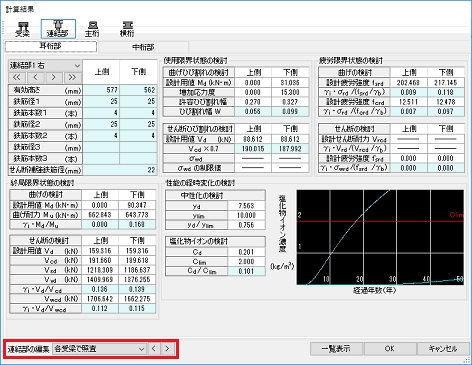

壜擻偱偡丅

揝嬝偺曇廤曽朄偼寁嶼慜偵峴偆曽朄偲寁嶼屻偵峴偆曽朄偲俀庬椶偑偁傝傑偡丅

仭寁嶼慜偵曇廤偡傞曽朄

寘亅墶寘丒楢寢晹傛傝乽揝嬝偺愝掕傪峴偆乿傪慖戰偡傞帠偱楢寢晹偺奺売強偱偺揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

仭寁嶼屻偵曇廤偡傞曽朄

寁嶼寢壥僟僀傾儘僌偵偰

乽楢寢晹偺曇廤乿偵傛傝

丒椑慡懱偱徠嵏

丒奺庴椑偱徠嵏

丒奺楢寢晹偱徠嵏

偐傜慖戰屻丄揝嬝偺曇廤傪偡傞偲丄愝掕偟偨楢寢晹偺曇廤崁栚偵墳偠偰丄揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

揝嬝偺曇廤曽朄偼寁嶼慜偵峴偆曽朄偲寁嶼屻偵峴偆曽朄偲俀庬椶偑偁傝傑偡丅

仭寁嶼慜偵曇廤偡傞曽朄

寘亅墶寘丒楢寢晹傛傝乽揝嬝偺愝掕傪峴偆乿傪慖戰偡傞帠偱楢寢晹偺奺売強偱偺揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

仭寁嶼屻偵曇廤偡傞曽朄

寁嶼寢壥僟僀傾儘僌偵偰

乽楢寢晹偺曇廤乿偵傛傝

丒椑慡懱偱徠嵏

丒奺庴椑偱徠嵏

丒奺楢寢晹偱徠嵏

偐傜慖戰屻丄揝嬝偺曇廤傪偡傞偲丄愝掕偟偨楢寢晹偺曇廤崁栚偵墳偠偰丄揝嬝曇廤偑偱偒傑偡丅

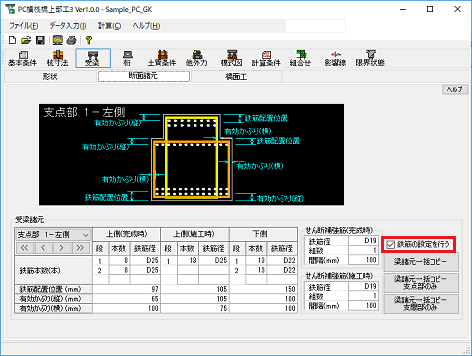

00191

2002擭惂掕丂僐儞僋儕乕僩昗弨帵曽彂乮峔憿惈擻徠嵏曇乯偱偼

P97丂巊梡惈丂俈丏係丏俀丂乽嫋梕傂傃妱傟暆乿

偙偺崁栚偱偼乽偐傇傝c偼丄100mm埲壓傪昗弨偲偡傞乿偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

偙偺屻偵P100丂俈丏係丏係嬋偘傂傃妱傟暆偺専摙

偙偺崁栚偵偐傇傝c偑偁傞帠偐傜丄杮僔僗僥儉偱偼嬋偘傂傃妱傟暆偺寁嶼偵乽偐傇傝c偼丄100mm埲壓傪昗弨偲偡傞乿愝掕傪愝偗偰偄傑偟偨丅

偙偺屻丄嫋梕傂傃妱傟暆偵娭偡傞婰嵹偼

2007擭惂掕丂僐儞僋儕乕僩昗弨帵曽彂乮愝寁曇乯偱偼

嫋梕傂傃妱傟暆偺婰嵹偼丂P113丂乽懴媣惈偵娭偡傞徠嵏乿偵堏摦

201俀擭惂掕埲崀偺丂僐儞僋儕乕僩昗弨帵曽彂乮愝寁曇乯偱偼

嫋梕傂傃妱傟暆偺婰嵹偼丂乽懴媣惈偵娭偡傞徠嵏乿傛傝

乽0.5mm傪忋尷偲偡傞乿偲偟偰丄偐傇傝傪忋尷偲偟偨婰弎偐傜丄嫋梕傂傃妱傟暆傪忋尷偲偟偨婰弎偵曄峏偝傟偰偄傑偡丅

偙偺帠偐傜丄偐傇傝偺乽偐傇傝c偼丄100mm埲壓傪昗弨偲偡傞乿愝掕偼丄巊梡惈亅嬋偘傂傃妱傟暆偺専摙偵偼側偄傕偺偲偟偰偄傑偡丅

偨偩偟丄嫋梕傂傃妱傟暆偺忋尷抣偼0.5mm偲婰嵹偝傟偰偄傑偡偑丄夝愢乮侾乯偺崁栚偱

偙偺抣偼宱尡揑偵掕傔偨傕偺偱丄峔憿暔偑抲偐傟傞娐嫬忦審傗傂傃妱傟暆偺嶼掕曽朄偲暪偣偰幚忬偵墳偠偰尷奅抣傪愝掕偟偰傕傛偄

偲偺婰嵹傛傝丄

2012擭埲慜偺僐儞僋儕乕僩昗弨帵曽彂偱偺嫋梕傂傃妱傟暆學悢亊100mm傪嫋梕傂傃妱傟暆偺忋尷抣偲偟偰偄傑偡丅

P97丂巊梡惈丂俈丏係丏俀丂乽嫋梕傂傃妱傟暆乿

偙偺崁栚偱偼乽偐傇傝c偼丄100mm埲壓傪昗弨偲偡傞乿偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

偙偺屻偵P100丂俈丏係丏係嬋偘傂傃妱傟暆偺専摙

偙偺崁栚偵偐傇傝c偑偁傞帠偐傜丄杮僔僗僥儉偱偼嬋偘傂傃妱傟暆偺寁嶼偵乽偐傇傝c偼丄100mm埲壓傪昗弨偲偡傞乿愝掕傪愝偗偰偄傑偟偨丅

偙偺屻丄嫋梕傂傃妱傟暆偵娭偡傞婰嵹偼

2007擭惂掕丂僐儞僋儕乕僩昗弨帵曽彂乮愝寁曇乯偱偼

嫋梕傂傃妱傟暆偺婰嵹偼丂P113丂乽懴媣惈偵娭偡傞徠嵏乿偵堏摦

201俀擭惂掕埲崀偺丂僐儞僋儕乕僩昗弨帵曽彂乮愝寁曇乯偱偼

嫋梕傂傃妱傟暆偺婰嵹偼丂乽懴媣惈偵娭偡傞徠嵏乿傛傝

乽0.5mm傪忋尷偲偡傞乿偲偟偰丄偐傇傝傪忋尷偲偟偨婰弎偐傜丄嫋梕傂傃妱傟暆傪忋尷偲偟偨婰弎偵曄峏偝傟偰偄傑偡丅

偙偺帠偐傜丄偐傇傝偺乽偐傇傝c偼丄100mm埲壓傪昗弨偲偡傞乿愝掕偼丄巊梡惈亅嬋偘傂傃妱傟暆偺専摙偵偼側偄傕偺偲偟偰偄傑偡丅

偨偩偟丄嫋梕傂傃妱傟暆偺忋尷抣偼0.5mm偲婰嵹偝傟偰偄傑偡偑丄夝愢乮侾乯偺崁栚偱

偙偺抣偼宱尡揑偵掕傔偨傕偺偱丄峔憿暔偑抲偐傟傞娐嫬忦審傗傂傃妱傟暆偺嶼掕曽朄偲暪偣偰幚忬偵墳偠偰尷奅抣傪愝掕偟偰傕傛偄

偲偺婰嵹傛傝丄

2012擭埲慜偺僐儞僋儕乕僩昗弨帵曽彂偱偺嫋梕傂傃妱傟暆學悢亊100mm傪嫋梕傂傃妱傟暆偺忋尷抣偲偟偰偄傑偡丅

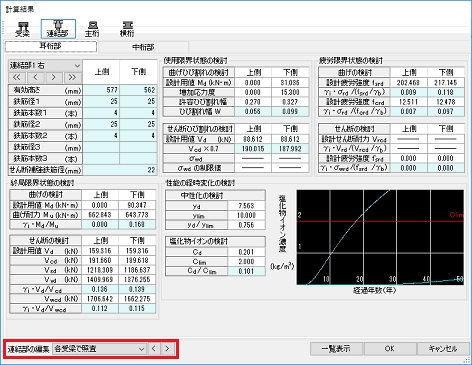

03250

搚栘妛夛丂僐儞僋儕乕僩儔僀僽儔儕乕112

乽僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝傪梡偄傞揝嬝僐儞僋儕乕僩偺愝寁巤岺巜恓乵夵掶斉乶乿偱偼

僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝傪梡偄偨応崌偺傂傃妱傟偵懳偡傞専摙偵偮偄偰丄

嬋偘傂傃妱傟暆偺嶼掕幃傛傝丄峾嵽偺昞柺宍忬偑傂傃妱傟暆偵媦傏偡塭嬁傪昞偡學悢k?傪1.1偲偟偰傛偄

僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝傪梡偄偨応崌偺峾嵽偺晠怘偵懳偡傞嫋梕傂傃妱傟暆偼丄柍揾憰揝嬝傪梡偄偨堦斒偺抣傛傝10亾妱傝憹偟偟偰傛偄

偲偄偆婰弎偑偁傝丄偙偺撪梕偵廬偭偰

僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝偑慖戰偝傟偨応崌丄嬋偘傂傃妱傟暆丄嫋梕傂傃妱傟暆偺抣傪1.1攞偟偨抣偑梡偄傜傟偰偄傑偡丅

乽僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝傪梡偄傞揝嬝僐儞僋儕乕僩偺愝寁巤岺巜恓乵夵掶斉乶乿偱偼

僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝傪梡偄偨応崌偺傂傃妱傟偵懳偡傞専摙偵偮偄偰丄

嬋偘傂傃妱傟暆偺嶼掕幃傛傝丄峾嵽偺昞柺宍忬偑傂傃妱傟暆偵媦傏偡塭嬁傪昞偡學悢k?傪1.1偲偟偰傛偄

僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝傪梡偄偨応崌偺峾嵽偺晠怘偵懳偡傞嫋梕傂傃妱傟暆偼丄柍揾憰揝嬝傪梡偄偨堦斒偺抣傛傝10亾妱傝憹偟偟偰傛偄

偲偄偆婰弎偑偁傝丄偙偺撪梕偵廬偭偰

僄億僉僔庽帀揾憰揝嬝偑慖戰偝傟偨応崌丄嬋偘傂傃妱傟暆丄嫋梕傂傃妱傟暆偺抣傪1.1攞偟偨抣偑梡偄傜傟偰偄傑偡丅

03251

俻仌俙.丂嶲峫暥專

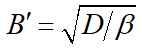

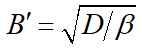

- 抧斦斀椡學悢偺寁嶼曽朄偱摴楬嫶帵曽彂偵弨嫆偟偨応崌丄姺嶼嵹壸暆B'偺嶼掕曽朄傪嫵偊偰壓偝偄

峐婎慴峔憿暔偱偺姺嶼嵹壸暆B'偼師幃偱寁嶼偝傟傑偡丅

偙偙偱巊梡偝傟傞摿惈抣β偵偮偄偰

摴楬嫶帵曽彂丒摨夝愢丂嘩壓晹峔憿曇乮暯惉29擭11寧乯

P190

亀偙偙偱丄B'傪嶼掕偡傞嵺偺kH偼抧恔偺塭嬁傪娷傑側偄応崌偺抣偲偟丄愝寁忋偺抧斦柺偐傜1/β傑偱偺怺偝偺暯嬒揑側抣偲偟偰傛偄丅傑偨丄抧斦傪懡憌偲偟偰昡壙偟丄奺憌偺悈暯曽岦抧斦斀椡學悢傪嶼弌偡傞応崌傕丄奺憌偺姺嶼嵹壸暆偼忋婰偵傛傝媮傔偨B'傪梡偄傞傕偺偲偡傞亁

偙偺堦暥傛傝

丒B'傪嶼掕偡傞嵺偺KH偵梡偄傞抧斦斀椡學悢偺姺嶼學悢α偼抧恔偺塭嬁傪娷傑側偄応崌偺抣傪梡偄傞

丒B'傪嶼掕偡傞嵺偺β偼1/β傑偱偺怺偝偺暯嬒揑側抣傪梡偄傞

偲偟偰姺嶼嵹壸暆傪寁嶼偟偰偄傑偡丅

偙偙偱巊梡偝傟傞摿惈抣β偵偮偄偰

摴楬嫶帵曽彂丒摨夝愢丂嘩壓晹峔憿曇乮暯惉29擭11寧乯

P190

亀偙偙偱丄B'傪嶼掕偡傞嵺偺kH偼抧恔偺塭嬁傪娷傑側偄応崌偺抣偲偟丄愝寁忋偺抧斦柺偐傜1/β傑偱偺怺偝偺暯嬒揑側抣偲偟偰傛偄丅傑偨丄抧斦傪懡憌偲偟偰昡壙偟丄奺憌偺悈暯曽岦抧斦斀椡學悢傪嶼弌偡傞応崌傕丄奺憌偺姺嶼嵹壸暆偼忋婰偵傛傝媮傔偨B'傪梡偄傞傕偺偲偡傞亁

偙偺堦暥傛傝

丒B'傪嶼掕偡傞嵺偺KH偵梡偄傞抧斦斀椡學悢偺姺嶼學悢α偼抧恔偺塭嬁傪娷傑側偄応崌偺抣傪梡偄傞

丒B'傪嶼掕偡傞嵺偺β偼1/β傑偱偺怺偝偺暯嬒揑側抣傪梡偄傞

偲偟偰姺嶼嵹壸暆傪寁嶼偟偰偄傑偡丅

00618